科学治疗多管齐下 唐都医院义诊活动助力帕金森患者摆脱困扰

12年前,刚退休不久的马先生发现自己的双腿变得沉重,走路时仿佛“踩在棉花上”,起步总需停顿几秒,且右胳膊活动不灵活,在基层医院被诊断患了颈椎病,随后进行牵引治疗、针灸,但效果都不明显。

起初,他以为这是年龄增长的正常现象,但两年后,他的两条胳膊、两条腿也变得僵硬、颤抖,说话变得迟钝,不如以前流利。

马先生辗转多家医院,被诊断为“脑梗”“颈椎病”“重症肌无力”,但对应的治疗效果均不明显。他的体重骤降35斤,情绪陷入抑郁。“觉得自己成了废人,甚至想过轻生。”马先生坦言。

2022年初,在病友的推荐下,马先生前往空军军医大学唐都医院,神经外科王学廉教授经过详细的运动功能评估、脑部核磁共振及药物试验后,确诊马先生患了“帕金森病”。

“帕金森病早期症状复杂,易与颈椎病、脑梗等混淆。”王学廉教授解释,“马先生的肢体震颤、运动迟缓、肌强直和姿势平衡障碍非常典型,结合药物试验阳性反应,诊断明确。”

确诊帕金森病后,马先生就开始药物治疗。起初吃药效果不错,僵硬、颤抖、缓慢症状得到了很大的缓解。但4年多后,药效就开始下降。

经王学廉教授进一步评估后,马先生进行了脑深部电刺激手术治疗。脑起搏器开机调试后,他的帕金森病症状基本消失,原本颤抖的双手稳稳端起水杯,僵直的双腿变得灵活,走路顺畅。“就像有人突然关掉了身体的‘震动模式、僵硬模式、慢放模式’!”他兴奋地说。如今的他,每天晨练散步3公里,还能陪孙子打羽毛球。“手术不仅治好了我的病,更让我找回了做人的尊严。”

帕金森病的患病率随年龄增加而上升,65岁以上老年人的发病率是1.7%,但治疗率很低。造成治疗率低的原因与疾病早期诊断经常会误诊有关,很多患者都是就诊多次才被确诊。

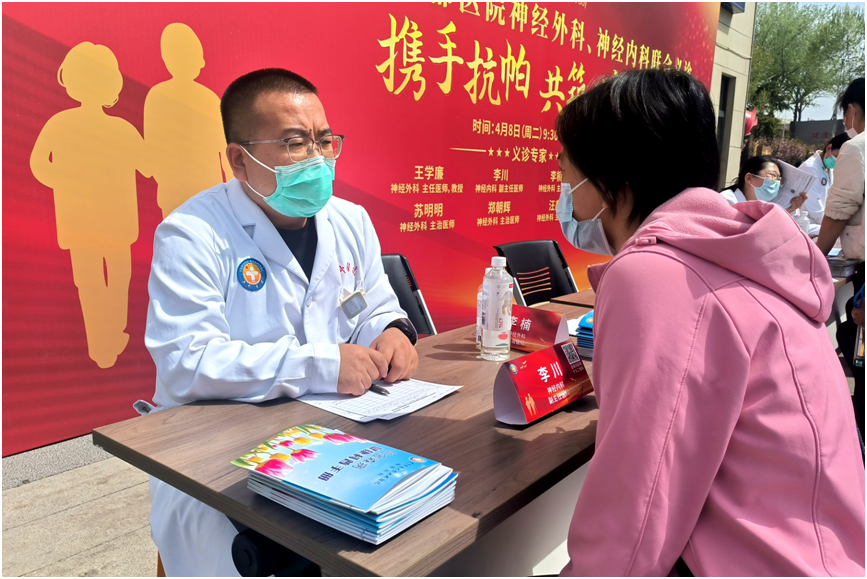

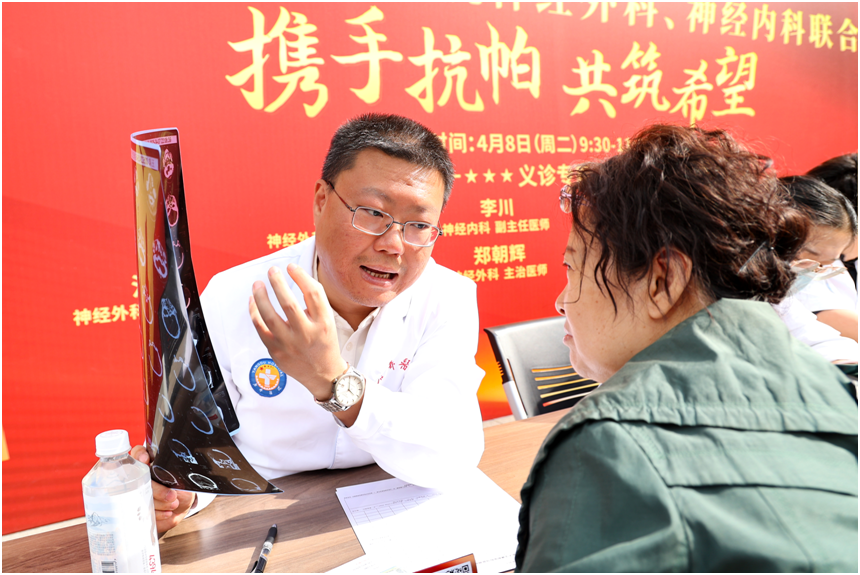

第29个“4.11世界帕金森病日”到来之际,为普及帕金森病知识、减少误诊概率、提倡科学治疗,唐都医院神经外科、神经内科联合举办“携手抗帕共筑希望”帕金森病义诊活动,为200余名像马先生一样的帕友指点迷津。

活动现场,王学廉教授带领医护团队为“帕友”一对一答疑,调整药物种类剂量、解释手术原理、科普易混淆疾病,并就院内近期开展的双基因药物治疗帕金森病项目进行。

“我的右手已经抖了两年了,走路也不得劲,之前被诊断成‘颈椎病’和‘腰椎病’,药吃了不少,可症状越来越重,连端碗吃饭都抖得撒一身汤水。这次来这边参加义诊,王教授说我这大概率是帕金森病,给我评估了病情,建议先吃药治疗、每天锻炼,将来症状发展了看能不能做手术治疗。”前来参加义诊的高陵区患者李女士说。

症状多、易误诊,帕金森病不只是“手抖”

王学廉教授介绍:“帕金森病多在60岁以后发病,是典型的慢性病,其症状复杂、呈渐进性。一提起帕金森病,大部分人就会想到‘手抖’,而事实上,帕金森病症状繁多,不仅有‘抖、僵、慢、走不稳’等运动症状,还存在便秘、抑郁、智能减退、疲劳、睡眠障碍等非运动症状,让患者的生活质量明显下降。”

多管齐下,帕金森病治疗不再难

帕金森病的治疗主要包括药物、外科手术、康复锻炼等三个方面。药物是治疗帕金森病的首选,贯穿帕金森病治疗过程的始终;脑起搏器手术治疗(脑深部电刺激术、DBS)是在帕金森病程中特定的时间窗对药物治疗的重要补充,可以有效控制帕金森病的运动症状,如震颤、僵直、运动迟缓、姿势异常等,减少症状波动,对运动症状的控制长期有效,能提高生活质量,改善患者的日常生活能力。 通讯员:张梦雅

编辑:齐少恒

相关热词搜索:

上一篇:陕西省肿瘤医院腹部肿瘤外科成功为七旬老人精准“拆弹” 下一篇:陕西省第二人民医院成功为97岁高龄老人实施白内障手术