29年前的手写病历,装着医者仁心与患者信任

“没想到近三十年的手写病历能保存得这么完整,里面的鉴别诊断和诊疗思路写得特别扎实,现在的年轻医生很少能见到这样的‘活教材’。”近日,西安交通大学第一附属医院内分泌科医生王悦在接诊时,被患者靳先生带来的一叠泛黄病历深深触动。

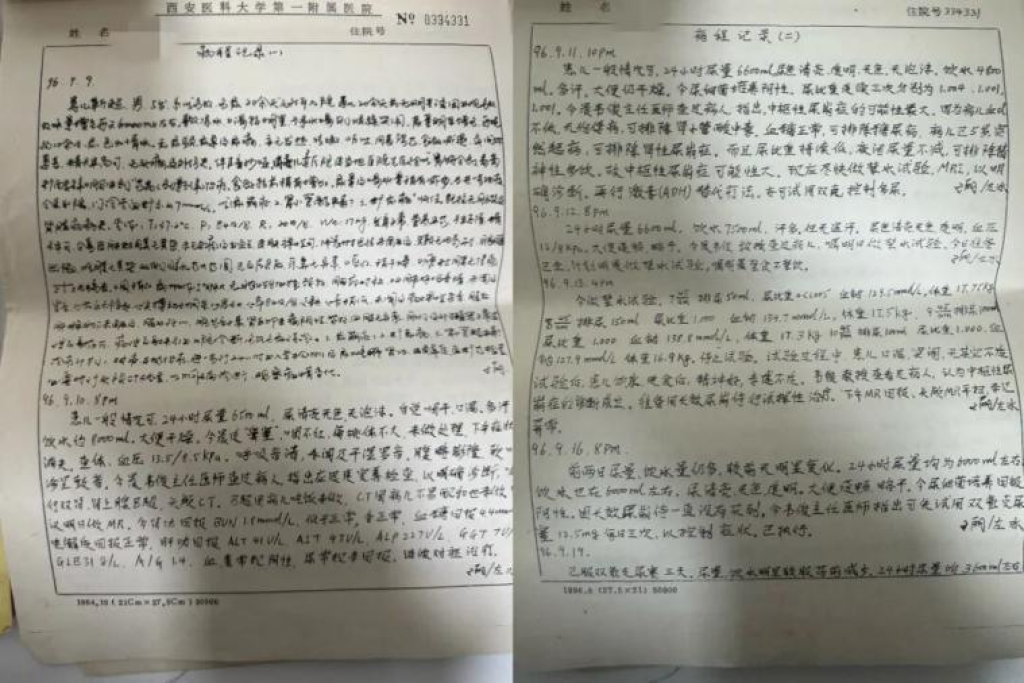

靳先生因术后乏力前来复查,从纸袋子里取出了一沓厚重的资料——这是他1996年在当时的西安医科大学第一附属医院(现西安交通大学第一附属医院)儿科住院的病历。“纸都已经发黄了,摸起来很脆,但整理得特别整齐,连当时的检验单、发票小票都一并保存着。”打开病历的瞬间,现场医生均被当年医生的用心所打动。

患者带来29年前医生的手写病历。受访者供图

入院记录、病程进展、实验室结果、鉴别诊断……病历中,娟秀规整的手写字迹一笔一画清晰可辨,内容详实完整,甚至连“患者今日需用药物医院暂无,嘱其外出购买,后续两天患者购药后开始规律使用”这类细节都一一记录,后续用药效果也有持续追踪。“中枢性尿崩症是罕见病,诊断需要排除多种疾病,20多年前就能把鉴别诊断做得这么到位,可见当时的医生有多上心。”王悦特意将这份病历拿给科室一线医生学习,“当年没有信息化系统,全靠手写记录,还要求不能写错、不能涂改,这种严谨细致的态度值得我们所有人学习。”

王悦口中那位“上心”的医生,是当年接诊靳先生的儿科医生、现已退休的韦俊教授。据了解,靳先生幼年时因“多饮多尿”辗转就医,最终在韦俊教授的诊治下确诊为中枢性尿崩症。得益于精准的诊断和规范的治疗,靳先生多年来身体状况稳定,不仅生长发育正常,还顺利结婚生子。此次复查,这份病历成为内分泌科主管医生评估其腺垂体功能、判断激素水平的重要依据,“有了原始病历,不用再让患者回忆几十年前的细节,能更快更准确地制订诊疗方案。”

得知这份病历的价值后,患者家属主动提出捐赠意愿,希望将其交给医院留存,为医学研究和年轻医生培养提供帮助。“当时我们正在筹备医院70周年院庆相关活动,这份病历来得恰逢其时。”医院医疗信息办公室主任左煌表示,医院欣然接受了捐赠,并为患者提供了病历复印件,“这不仅是一份病历,更是患者对医院的信任见证,也是老一代医者坚守‘为人民健康服务’初心的体现。”

如今,这份29年的病历成为医院传承医学精神的重要载体。左煌透露,前段时间医院陆港院区启用时,专门举办了名为“历史的闪光点”的病历展,将多份珍贵医疗档案进行展示,“从第一份手写病历到如今的AI辅助手术报告系统,医疗技术在不断进步,但医者对患者的责任心、对诊疗的严谨态度始终没有变。”

“患者妥善保存病历,医生认真书写病历,看似简单的举动,却是医患之间信任的纽带。现在很多患者连去年的检查报告都找不到,对比之下更显这份29年病历的珍贵。”王悦也呼吁,患者需要重视病历保管,“疾病诊疗是动态过程,完整的病历能帮助医生更好地掌握病情变化,为后续治疗提供依据。”

目前这份承载着责任与信任的病历已被医院病案室收藏,成为连接过去与现在的“桥梁”。“每一份病历都是‘生命档案’,里面有医者的仁心,也装着患者的信任。”左煌说。

编辑:齐少恒

相关热词搜索: